创意创新创业全过程实战体验课程简介

创新创业类/校级选修,本科一年级开设,不限专业,总学时为32(理论8学时,实践24学时)2学分,学生具有必备的劳动能力,且劳动观念正确、专业基础扎实,对跨专业实践能力的提高非常渴望。希望锻炼自己的创新能力、沟通能力和团队协作能力。部分学生对于社会实践课程的认识相对较少,劳动实践的时间不足,劳动实践和解决问题的能力有待提高。

每年新生入学后的第四个周末,我中心的科技社团对新生进行纳新,每年吸纳约1000+人数,最终留下的学生约200人,学生能力参差不齐、人数少、兴趣爱好不明确等因素,不能有效满足学生社团的发展。为了有效解决以上问题,该课程各社团负责老师依据自身社团情况,开设相关课程。通过基础知识的学习,让学生了解传统创新方法的特点,TRIZ创新方法的优势,从“发现问题-分析问题-建立模型-产生方案”的实践过程中掌握TRIZ方法的使用。以“商业机会捕捉-需求调研-市场评估-创意激发-创新设计-专利申请-创业计划”的完整过程为主线,在真实需求环境下,通过完成“需求调研报告”、“创意方案”、“初步的创新工程设计方案”、“专利授权申请书”、“商业计划书”等任务,使学生实践体验创新创业全过程,并通过“做中学”扎实掌握创新创业基础知识和相关工具方法。培养学生勇于探索、积极创新的意识,良好的创新思维习惯。提高团队合作能力,认识并体会团队合作的重要性,交流互动的工作素质,敢于创新创业的精神。

大学生工程技术创新创业社会实践课程简介

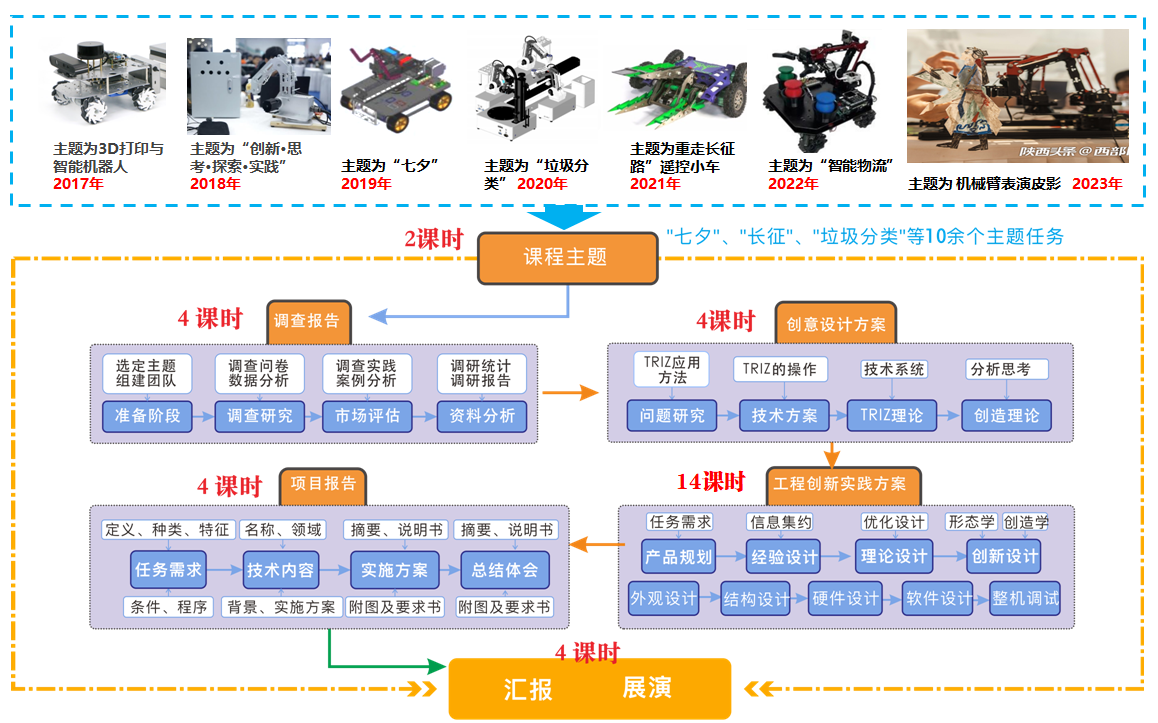

本课程为国家级社会实践一流课程,本科二年级创新创业类选修课程,不限专业,32学时,2学分。根据学生创新创业意识与能力培养的知识、能力、素质总体要求,将课程教学产出要求细化至具体教学环节,如图所示,教学规划如下:

本课程主要培养学生知识应用能力与综合素质,因此采取了课堂教学(30%)、集中与分散实践(70%)相结合的教学方式。在课堂教学与社会实践中,课程采取了案例教学、项目教学、研讨教学等多样化教学模式。

依托现有教学平台,学生能够通过技术分享(脑力劳动)、公益服务(体力劳动)、宣传报道(精神劳动)等方式提升个人积分。学生既是学习实践者,也是知识的创造者,从而大大提升了学生的学习实践兴趣,6名学生为1个课程小组,这6人来自不同的专业,接受任务发布后,组织学生前往爱国主义教育基地、人文历史教育基地、科技企业等进行需求调研,主要调研内容是非遗文化、校园文化和工程技术。非遗传承人、企业导师、技能大师、训练营教师等参与到任务解析、创作研讨、方案实施、方案汇报的全课程环节,落实工程创客新工艺、新方法在劳动教育中的应用。根据教学实施流程,将主题任务分别用 “引、创、习、匠、研”五步联动教学法来实施授课,学生要知主题、拓思路、获知识、懂方法、增能力,在其中融入了对分课堂、案例教学、研讨教学等教学方法。教师团队采取多元化的评价方法和手段,包括结果性评价和过程性评价相结合、定量评价和定性评价相结合、线上评价和线下自评相结合等。同时,注重个体差异和跨学科评价,更准确地反映了学生的学习效果并提供有价值的反馈。

工程技术综合实践课程简介

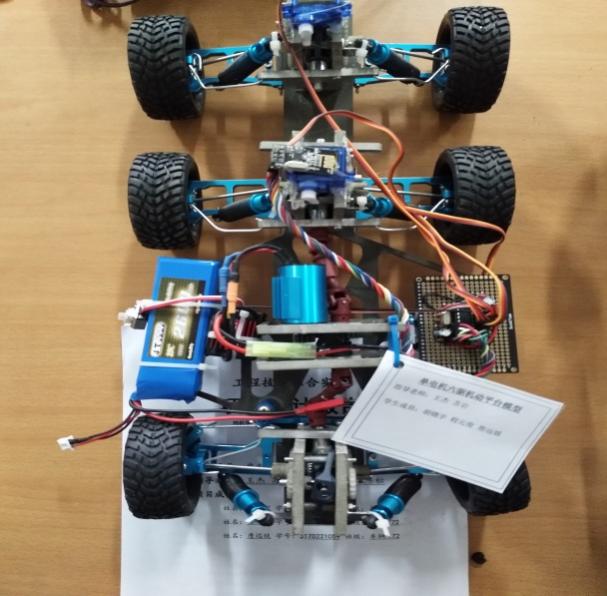

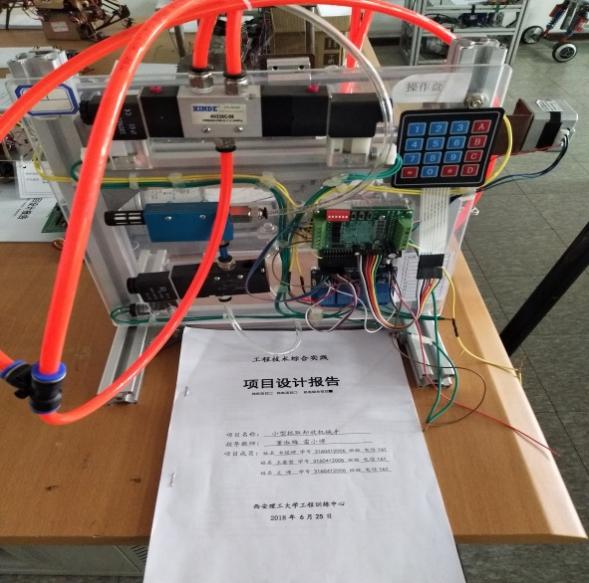

本课程以现代工业产品中涉及到机械、材料、控制、加工等技术的基本应用为基础,以具体项目为载体,通过分散式教学方式,使学生接受教师指导组(教师及工程师技术人员)的指导,通过实践过程完成简单工业产品的作品,主要是培养学生对于工业产品的基本设计能力和工程实践能力。使学生掌握信息资料的收集、分析、归类、系统化的基本能力;初步掌握简单工程项目的分析、设计和实践的基本方法,完成某个工业产品的设计、制造、调试、成本核算、市场应用和产品文档撰写的全部过程,从而使学生真实体验工程实践课程,为今后自身工程素质的提高、职业素养的养成、工程能力的培养,打下坚实的基础,达到提升自身的工程实践能力和综合素质的目的。

以模拟现代企业的新产品开发流程为参照,教师布置技术指标规定范围内的项目主题,学生围绕项目研发为目标组成团队。整个实践教学以教师的步骤引导、技术指导、团队讨论、师生探讨为主流,确定项目设计方案、标准件及非标件的外购、控制方法、详细设计的图纸、现实控制系统、现实加工的取材、零件加工工艺、至最后的项目的装配完成。整个实践教学中,给予学生产品研发的基本流程,以及面对复杂工程问题时,团队成员的职业素养培养、以及团队合作精神的养成,为以后在工程实践中自主解决问题养成主动探索的意识。

该课程设计以工程实践为核心,选题强调与实际工程背景结合,难度需适配学生能力,确保工作量饱满且可完成。题目由教师组统一审核,学生自拟课题也需通过审核。课程总时长16周(32课时),任务书于开课前学期末下发,预留假期准备时间。学生以3-5人小组为单位,每组独立命题并明确分工,最终需提交实体装置、设计报告及产品说明书。过程管理采用自主实践与节点管控结合:第2-3周进行开题答辩;第7-8周中期检查,对不合格组黄牌警示;结题前组织终期审查,课程结束需全员答辩。教师指导组通过预约制指导,强化过程质量监督,确保学生切实体验工程实践全流程。